阿哲是位高一的男孩,成績穩定,尤其在理科表現突出,常常是班上的前幾名。從小,他就是個聽話、配合度高的孩子,父母安排的課程與作息,他幾乎都照單全收。然而,自從進入高一之後,媽媽開始覺得「有點不一樣了」。

放學回家後,阿哲總是快速回房、關門、不再像以前那樣主動分享學校發生的事。媽媽有時試著問他今天考得怎麼樣、和同學好不好,他多半只是點點頭,說句「還可以」就結束話題。週末安排家族聚會或外出活動時,他也常用「我有功課」或「我想休息」婉拒,寧可窩在房裡滑手機或戴著耳機聽音樂。

媽媽一開始以為是課業壓力大,試著端水果、泡茶進房找機會聊聊,但每次不到三分鐘,阿哲就顯得不耐煩,甚至直說「我想一個人靜一靜可以嗎」。這樣的反應讓媽媽既無奈又擔心。她偷偷問爸爸:「他是不是在學校有什麼事沒說?還是交了什麼奇怪的朋友?」但爸爸只說:「青春期嘛,過一陣子就好了。」

面對曾經親密的孩子如今變得沉默、疏離,媽媽感到既陌生又焦慮,不知道該怎麼靠近他才不會被拒絕。她站在房門外,猶豫著該不該再敲一次門。

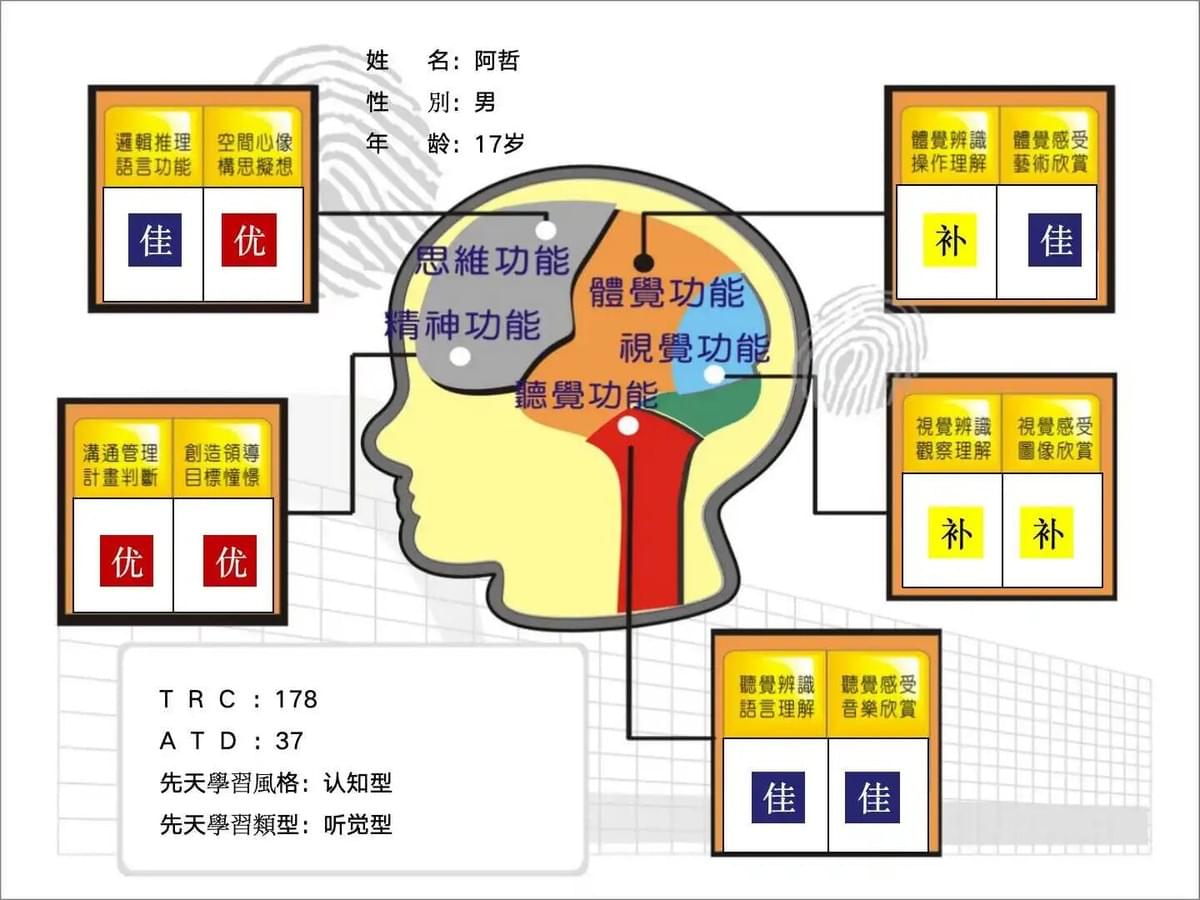

●超級認知型,自主性強、有強烈的內在邏輯,常對他人的觀點進行理性過濾,行為不輕易受外在影響。

不想說話的可能原因:他對互動的期待是「理性、有價值的對話」,若感受到媽媽的關心只是情緒性探問或日常碎念,會選擇關門自處。

●領導力與目標力優,具自主規劃與決策能力,追求掌控自己的方向,對「被引導」或「被干涉」感到排斥。

不想說話的可能原因:若媽媽的話語常落在「該怎麼做」、「我覺得你應該」等主導語氣,他會感到被限制、不被尊重。

●體覺操控力補、視覺辨識補,對外在動作表達與細節觀察的敏銳度較弱,表達情緒不靠肢體或眼神提示,容易被誤解為冷淡或漠不關心。

不想說話的可能原因:即便內心關心家人,也不擅長主動擁抱或製造親密時刻,媽媽可能會覺得「孩子沒感情」。

●聽覺辨識與音樂感受力佳,對聲音語氣與情感調性敏感,可以透過音樂作為情緒出口或內在紓壓。

不想說話的可能原因:他習慣用聽覺內化世界,但家中常是視覺(表情)或語言(關心)主導的溝通方式,導致他退居自我空間。

●敏感度 37中高敏感型,對語氣、情境、他人情緒感受較細膩,內在容易過度反思。

不想說話的可能原因:即使媽媽語氣並無惡意,他也可能過度解讀為「不被理解」、「被期待要聽話」,導致防禦或逃避。

老師,我也不知道該怎麼辦了?要更加關心他、多問問呢?還是冷處理呢?

阿哲媽媽,你好,根據阿哲的《多元智慧優勢測評》報告來看,建議如下:

- 少「關心式追問」,多「議題式對話」,可從時事、專業領域、未來目標等角度進行互動。

- 問句改為:「最近你對OO主題有什麼看法?」而非「你怎麼都不跟媽媽說話?」

- 問方式以「徵詢意見」取代「指導建議」:如「如果是你安排這件事,你會怎麼處理?」

- 避免干涉細節,多肯定他做決定的能力與思路邏輯。

- 不強求肢體互動或熱絡回應,改以「任務合作」創造陪伴機會,如:「幫我研究一下這個活動怎麼報名」「你選個路線,週末我們去走走」

- 透過「一起做事」而非「正面談話」達到情感交流。

- 可以從音樂切入親子互動:「這首歌最近很紅,你覺得好聽嗎?」或一起聽歌、看音樂性的節目。

- 使用語音訊息方式傳遞關心,比文字或面對面更讓他感到自在。

- 關心的語氣要更柔和,減少命令或糾正語態,例如將「你怎麼都這樣」改為「你是不是最近壓力大?媽媽在這裡,有需要可以說。」

給他空間,不強求「說出口」,可用留言紙條、文字訊息保持情感連結

結語

結語

在青春期的門檻上,孩子開始把目光從家庭轉向外部世界,語言漸趨沉默,行為卻在悄悄宣告:我正嘗試成為獨立的自己。這段轉折並非成績好壞決定,而是大腦前額葉與情緒系統同步重塑的結果——他們需要大量的「內在對話」來整理自我認同,因而暫時關上與父母的「公開頻道」。

對父母而言,這種忽然的疏離像失語症,容易引發擔憂與誤讀:是不是變叛逆?是不是不再愛家?其實,少說話並非拒絕連結,而是孩子在學習管理複雜情緒與多重角色的功課。他們將精力投注於同儕互動、課業競爭、未來想像,家庭若仍用兒童時期的方式靠近,往往只換來關門與冷回應。

學習心理學提醒我們:自主感與被接納感,對青春期同樣重要。父母要做的,不是急著敲開孩子的門,而是更新自己的配備『練習先聽後問、先認可後建議』;在孩子願意開口時,暫停評斷,給出專注的眼神與耐心的沉默。當對話空間足夠安全,孩子才願意攤開那些混亂的情緒草稿,讓大人參與修正。

接受並非放任,而是承認孩子正在發生變化,承認他們有權試錯。調整彼此的互動節奏,把「被說服」的期待,轉為「被理解」的承諾;把「立即解決」的焦慮,轉為「陪他探索」的耐心。如此,孩子在築起獨立堡壘的同時,也會知道:家,依舊是隨時可回的安全港。