可可十歲,是個聰明的小女孩。她學東西很快,只要有興趣,學什麼像什麼。可是上課時,她總是心不在焉,老師講課講到一半,她會盯著講臺上的小裝飾出神,或偷偷畫起書角的漫畫人物。

她每天放學回家,書包一丟,就窩在沙發上。沒有要完成的清單,沒有自己設定的小目標。作業寫得快快的,錯也沒關係;考試分數下來,看看就放著了。好像什麼都可以「差不多就行」,也沒什麼事讓她特別期待或覺得自己非努力不可。

這學期,爸媽試著放手,不再催她寫功課,也不再檢查她的錯題。他們希望她能開始學著自己安排時間、自己負責。剛開始,可哥覺得很自由,沒有人盯著她背單字、寫練習題,她可以慢吞吞地做完就去玩。

可是月考成績出來後,原本還不錯的分數,掉了不少。她是個可以放手自主學習的孩子嗎?

: 老師,我們真的很苦惱她真的自主學習嗎?成績下降了又該怎麼辦呢?改放手還是繼續抓緊呢?

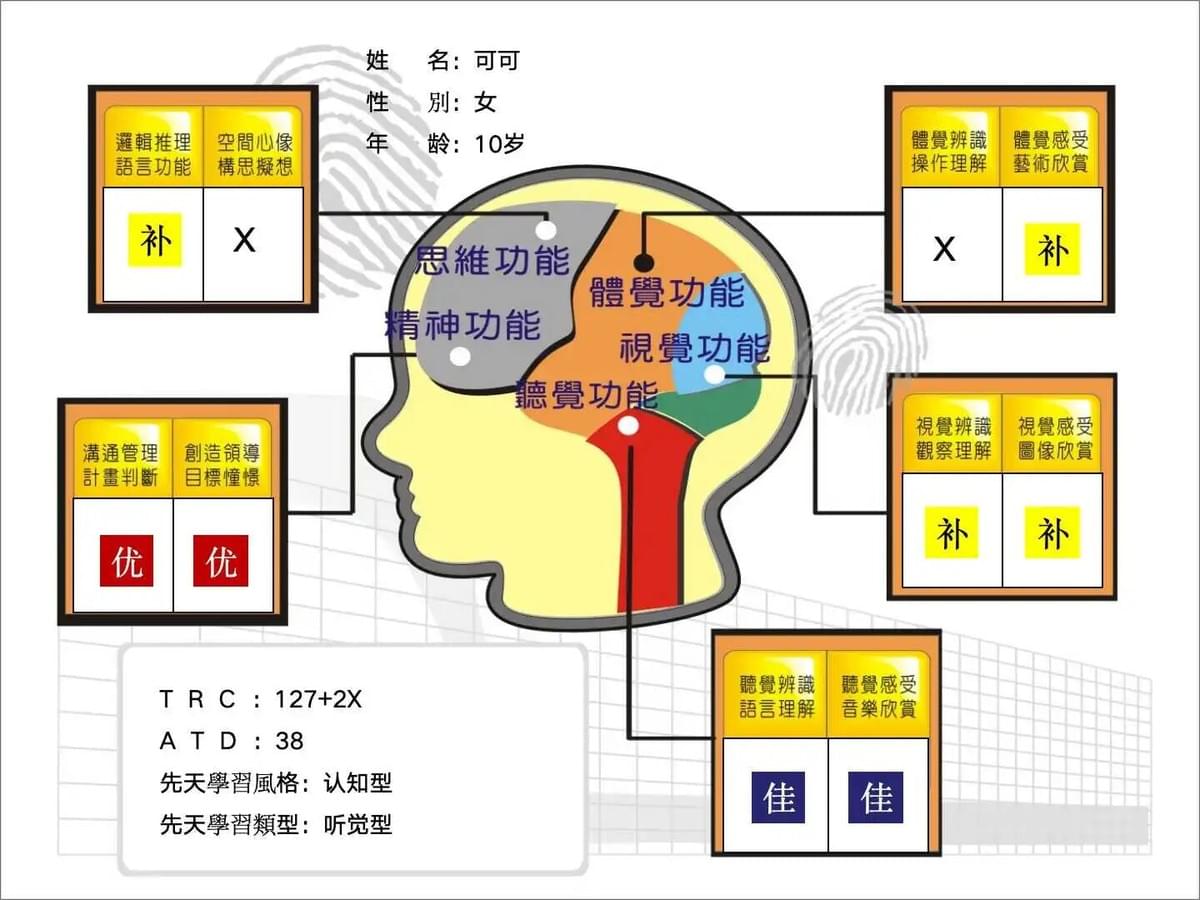

可可媽媽,你好,根據可哥的《多元智慧優勢測評》報告來看,建議如下:

一、學習前引導(放學後或寫作業前)

陪伴目標:建立任務感、降低抗拒

流程:

1. 讓孩子選擇起手任務:例如「先寫國語還是先寫數學?」強化她的主動選擇權。

2. 口頭確認目標數量與順序:「今天有三樣功課,我們一起列出順序表吧。」

二、學習中陪伴(寫作業與練習時間)

陪伴目標:引導聚焦、説明拆解題目、減少視覺錯誤

流程:

1. 語音提示+逐題拆解:遇到複雜題,家長可以幫她「念題+問關鍵字+一起圈畫條件」。

2. 提供色筆或便利貼做標記,説明她建立視覺區隔與重點提示習慣。

3. 允許短暫移動休息:每15~20分鐘安排2分鐘活動,因體覺不穩+高敏感,長時間靜坐會降低效率。

三、學習後回饋(作業完成後)

陪伴目標:建立成就感、發展自我檢核習慣

流程:

1. 三件事回顧法:鼓勵她說出:「今天我完成了什麼?遇到哪裡卡住?我下一次可以怎麼做?」

2. 口頭讚賞具體行為:如「你今天願意自己寫完一整篇國語,這點媽媽覺得很棒。」

3. 不急著糾正錯誤,先問她自己怎麼想的:引導她練習自我理解與解釋,尊重她的思考脈絡。

四、遇到情緒低落或說「我不想做」時

陪伴目標:理解情緒、不放大問題 、引導回任務

流程:

1. 先不評價,先接納:「聽起來這題讓你覺得卡住了,先休息一下也可以。」

2. 使用「微任務法」降低難度:「這題太多步驟,我們先做前兩步就好。」

3. 提供非強迫性選項:「你要我陪你一起看,還是你想自己畫圖想一想?」

結語

結語

這樣的孩子並不少見——聰明、有潛力,但在缺乏明確引導與自我要求的情況下,容易滑入「差不多就好」的舒適區。尤其在小學中高年級這個關鍵階段,學習內容開始變得抽象且複雜,若孩子尚未具備內在動機、任務規劃力與情緒調節能力,自主管理往往會流於表面,甚至造成學習動能的流失。

許多家長期待孩子能自己負責任地完成學業,選擇不再督促或介入。然而,真正的自主管理,不只是「不管他」,而是需要有意識地「漸進式引導」。若孩子尚未準備好獨立面對學習的挑戰與後果,成績退步、動力下降往往是可以預見的結果。這並不是孩子「不行」,而是她「還沒準備好」。過早放手,容易讓孩子陷入無目標、無方向的混沌期。

當孩子面對複雜題目或陌生任務時出現為難情緒,實際上透露出她尚未建立穩定的學習信心,也缺乏處理挫折的經驗。她不是不想進步,而是缺少一個讓自己願意投入的「理由」。在這樣的情況下,「懶得想」、「不想做」、「還好啦」這些看似散漫的反應,背後往往是內在迷失與壓力逃避的保護性策略。

家長在此階段的角色,不是急於矯正分數,而是陪伴孩子重新建立學習與自我之間的連結。透過設定可完成的小目標、與孩子一起拆解困難任務、適時給予鼓勵與正向回饋,能幫助她逐步建立自信與責任感。當孩子感受到「我能做到」、「我有選擇權」,她才會開始主動踏出學習的步伐。

真正的自主,不是放手讓孩子一個人跌倒,而是在她跌倒時,有人溫柔地提醒她:「你可以再試試看,我在這裡陪你。」這份陪伴,是孩子邁向成熟、自我負責的關鍵養分。

艾爾發皮紋讀書會