小宇是一名10歲的小學三年級男孩,體格壯實、動作靈活,在學校裡原本是大家眼中的「小隊長」,但近半年來卻頻頻因「打人事件」成為班導師的常客。從一開始的不小心推擠,到後來的明顯出手,小宇的行為漸漸引起老師與家長的高度關注。

媽媽幾乎每個月都要被學校「請來一趟」,不是因為小宇與同學發生衝突,就是被反應他在課間打了別人。每次媽媽到學校處理時,小宇總是一臉不悅地低著頭,嘴裡嘟囔著:「是他們先講我壞話的」「我只是想搶回我自己的東西」。當老師試圖引導他說明來龍去脈,小宇往往話沒說完就情緒上來,聲音提高、語速變快,甚至動作激烈,讓老師難以掌控現場。

媽媽感到非常挫折,她明明每天叮嚀孩子要有禮貌、要忍耐、有問題用說的,但小宇卻總是「聽不進去」。在家時,小宇也時常對妹妹大吼,甚至搶東西,媽媽多次試圖和他談,但小宇總是說:「你都不懂我」。面對孩子一次又一次的出手與誤解,媽媽無奈地說:「我也不想一直來學校道歉,但我真的不知道怎麼做才好。」

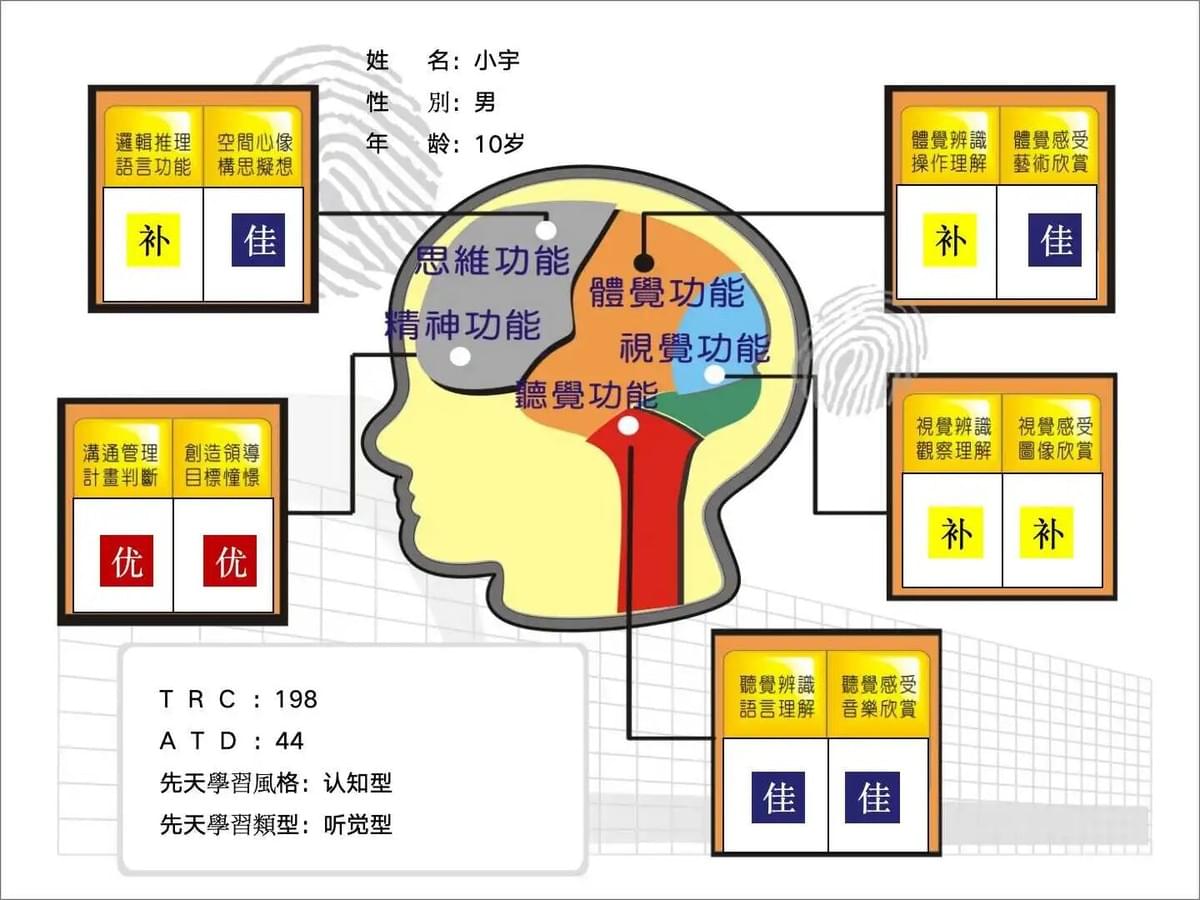

●人際/領導力優,競爭意識強、好面子;被挑釁時擔心「領袖威信」受損,以武力維持優勢。

●邏輯力/表達力補,生氣時語言組織更亂,說不出理由急於用行動捍衛自尊, 打人變最直接。

●聽覺辨識/聆聽力佳,能迅速聽出細微嘲笑、語氣變化過度聚焦負面聲音,覺得被冒犯,瞬間情緒拉升。

●敏感度 44(低敏感型),對情緒升溫與肢體距離的預警較遲鈍等察覺時,怒氣已滿格,只剩「動手」快速紓壓。

●認知型性格,強調公平與規則,遇到挑釁就啟動「糾正」模式;若對方不服從,易升級為肢體制裁。

: 老師,我實在是沒辦法了,請問應該如何引導孩子呢?

小宇媽媽,你好,根據小宇的《多元智慧優勢測評》報告來看,建議如下:

1、和解任務:在家裡玩些遊戲,指定他在遊戲衝突後負責調停2、團隊挑戰賽:用合作取勝的活動,讓他體驗非對抗式領導。

3、獎章制度:「贏的是理,不是氣」每成功用溝通解決一次衝突即獎勵。

4、 情緒句型練習:「我覺得 __,因為 __,所以我希望 __」。

5、衝突記事簿:先寫或畫,再口頭複述,強化說話順序。

6、「說出口比出手快」口訣+家長即時提示。

7、錄音重播:類比同學對話,教他辨認「真的針對」與「無意的玩笑」。

8、設「三秒默念」:聽到刺耳話→先默念 1‧2‧3 才回應。

9、練習「把語氣講出來」:先說出自己聽到的語氣,再討論是否誤解。

10、情緒溫度計:每天睡前回想「怒氣從幾度升到幾度」。

11、「停-看-呼」提示卡:停下動作-觀察感受-深呼吸 3 次。

12、用運動前熱身比喻:情緒也須「暖機」,幫他理解提早察覺的重要。

13、換位思考卡:每天抽 1 張「如果我是他…」情境演練。

14、衝突腳本分解:事後用圖解流程,找出「情緒轉捩點」。

15、設定「理性勝利」 :以說服而非動手作為贏的標準。

結語

結語

每一次孩子的出手,對成人而言,或許都是一場「不得不面對的風波」;但對孩子來說,可能只是他還不懂怎麼說出自己情緒與委屈的方式。動手,雖然是行為表現的「結果」,但背後往往藏著孩子無法處理的情緒、缺乏表達的語言,或是不被理解的感受。

許多家長在面對孩子的攻擊行為時,第一時間總會用「制止」或「懲罰」來回應,期待行為立刻停止。可是,若只看見表面的行為,而沒有深入看見孩子內在的混亂與無助,那麼孩子就可能一再用錯誤的方式來「喊話」:我生氣了、我受傷了、我不知道怎麼辦了。當孩子感覺到他的情緒無人理解、他的想法總是被壓制,他最終可能選擇用手而不是用口,來說話。

從心理層面來看,孩子在成長過程中,需要學習情緒辨識與情緒調節,也需要一個穩定的、安全的環境,讓他可以被允許有情緒,而不是被否定有情緒。當孩子的行為偏差愈來愈頻繁時,這往往不是孩子變壞了,而是他內在的壓力已經超出所能負荷的範圍。孩子的攻擊性,常常是他用來保護自己的一層外殼。

教養的本質,不是控制孩子的行為,而是説明孩子學會認識自己的情緒、找回內在的秩序。在孩子出手之前,如果我們願意花時間去傾聽他背後的委屈、幫助他練習說出情緒、建立互動中的界限,那麼這些看似棘手的行為,才有機會逐步緩解。

孩子的手,從來不該是用來攻擊的工具,而是應該被牽起、被引導,學會怎麼與人相處、怎麼與自己對話。理解,是所有教養的起點;唯有理解,才有改變的可能。

艾爾發皮紋讀書會