林奕是一位曾在美國某公司工作十年的資深醫藥專業人士。她擁有扎實的專業背景與國際經歷,回國後選擇自己創業,專注於醫藥大資料與評測分析領域。這幾年,她成功承接多個大型項目,與多家藥廠和醫療機構合作,團隊逐漸擴大,產出也越來越受業界肯定。

每天的行程幾乎被會議與資料排滿,分析報告、客戶簡報、專案跟進,每一件都需要她親自把關。手機訊息永遠響個不停,團隊的問題、客戶的要求,總是輪番上陣。她的孩子剛上小學,需要陪伴與情緒支援,而年邁的母親偶爾身體不適,也讓她心掛兩頭。

她知道這是產業最黃金的時間點,無論資金、政策還是技術,都是擴展的好時機。可每天深夜坐在電腦前的她,偶爾會想:「是不是該停一停,重新整理一下節奏?」她很清楚,自己的優勢在於專業、國際視野與決斷力,但現在,她最大的困難,是時間與精力的分配。她不想放棄事業,也不想忽略家庭,但這條平衡的繩索,越拉越緊。

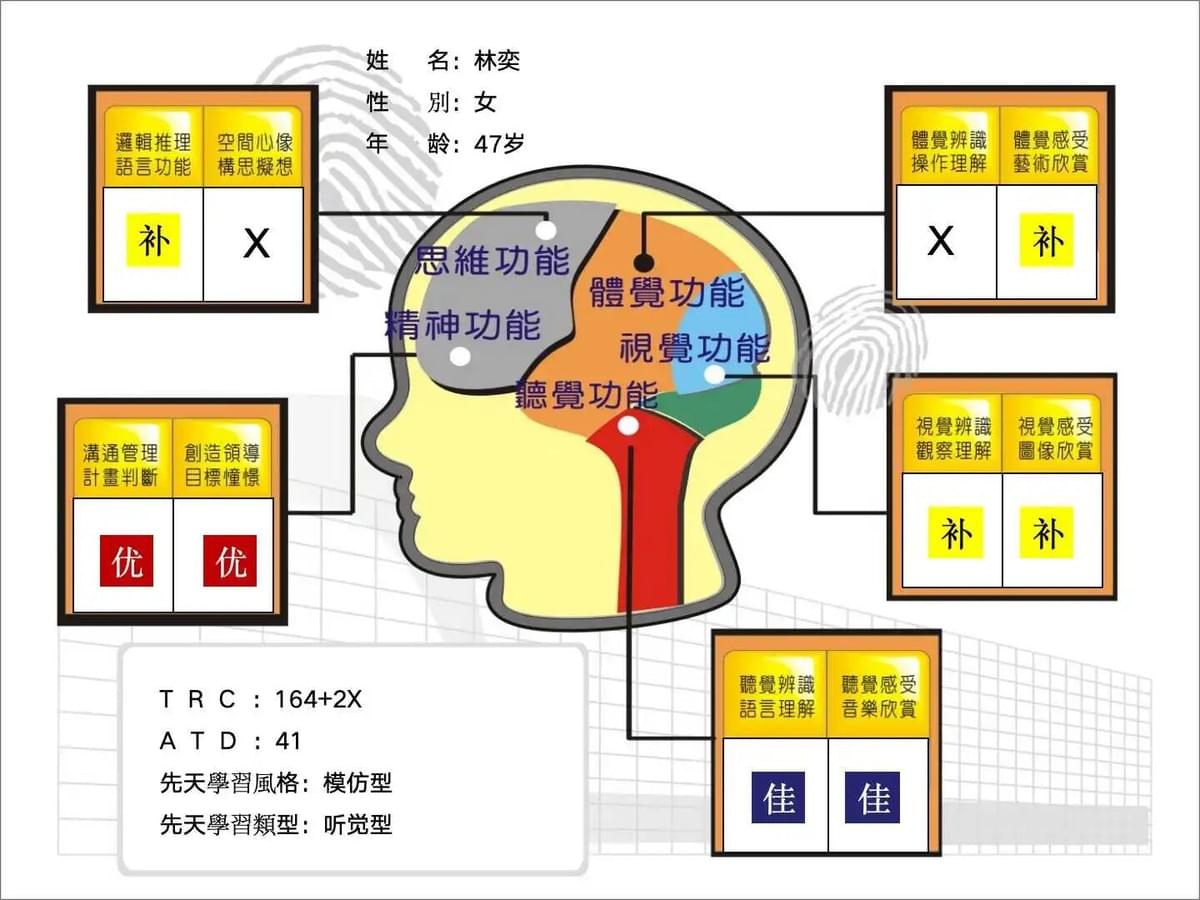

●人際力【優】,她具備強大的人際洞察與溝通力,可親自篩選保母或家教人選,並建立清晰、溫和又堅定的溝通模式。

●聽覺辨識與音樂感受力【佳/佳】,能善用語音與語氣,維持與孩子/母親之間的情感黏著度,即使不長時間親自陪伴,她也能透過聲音(語音訊息、電話、視訊)傳遞溫度。

●執行力【優】,能設計照顧流程與家庭運作SOP,讓他人執行她的標準,她不需自己親力親為,但可以透過清楚規劃與定期追蹤掌控全域。

●模仿型性格,善於觀察學習他人做法,快速找到適合自己的支援方式,她可以主動去瞭解其他高壓職場女性如何與保母合作、與孩子互動、設定家庭儀式,快速吸收並實踐。

●敏感度41雖是中等敏感型,能保持情緒平穩,但面臨職場的高壓、孩子學習卷否及老人身體每日愈弱的現實,也必須要有情緒紓壓模式。

老師,我不想放棄事業也不想放棄家庭,到底應該怎麼調節呢?

林弈,你好,根據你的《多元智慧優勢測評》報告來看,建議如下:

1、可設定初期陪伴觀察期,例如1周中至少有2天下班後一起與保母/家教共處,觀察其語氣、應對、與孩子的互動風格。

2、你能成為「引導型管理者」,而非事事親力親為的照顧者。

3、與保母建立每日「語音回報習慣」(如孩子情緒、說了什麼話、唱了什麼歌)。

4、自己也可以每天錄1分鐘語音音訊給孩子與母親,建立語音陪伴儀式感。

5、可設立保母/家教工作表單:每週任務、每日觀察紀錄、特別提醒事項。

6、使用語音或訊息簡報方式溝通期望,快速又清楚,符合她行動導向的特質。

7、參考如「職場媽媽分享」、「媽媽社群文章」、「高階主管育兒Podcast」等,找出適合自己的實操方法。

8、注意:模仿時須記得根據自己節奏微調,不要照單全收變壓力源。

9、聽覺辨識佳+中等敏感型,對聲音與語氣的釋放特別有效,建立「語音式釋壓習慣」把壓力說出來,不放在心裡繞

10、建議每天找個固定時間(如開車途中、洗澡前),用手機錄音說出當天的壓力、煩悶、委屈或感謝,不為分享,只為釋放。

11、這個語音自我清空的方式,能減少思緒內耗,避免「越想越煩、越壓越累」。

結語

結語

在職場與家庭之間掙扎的她,不是因為不夠強,而是因為她太清楚自己的責任與角色價值。她懂產業的節奏,也懂孩子成長的不可逆;她知道市場的視窗短暫,也知道陪伴家人不是永恆的等待。這不是「時間管理」的問題,而是「人生排序」的拉鋸戰。

她的專業、能力、判斷力,從來不是問題,她甚至比多數人都更堅定。但每當夜深人靜,孩子熟睡、工作也暫告一段落的時候,那些沒有說出口的疲憊與自我懷疑才悄悄浮現:我是不是太貪心了?是不是想做太多、抓太緊?工作做得不錯,卻錯過了孩子今天的第一次朗讀;照顧了家人,卻錯失了投標一項理想的案子。這些微小的錯過,在她心裡,都變成一道道無聲的責任感。

對許多像她一樣的職業女性而言,所謂的「兩難」,從來不是能力的問題,而是心裡的那份拉扯:事業的成就與家庭的溫度,兩者都想握緊,卻時常感覺自己哪一邊都做不夠。她不是要放棄什麼,而是正在努力尋找:如何用最真實的方式,延續自己在不同角色中的價值,而不是在每個角色中消耗自己。

這段路不需要標準答案,也不需要別人的比較。真正重要的,是她是否願意停下來問問自己:此刻,我最想守住的是什麼?我還能為自己,留下多少餘地?成功,不再只是社會定義的光鮮,而是能否在生活的交界處,為自己留一盞燈。當她重新定義「成功」的模樣,也許,那條平衡的繩索,會慢慢變成一條她可以踩穩的橋。

艾爾發皮紋讀書會